Webinaire – Les subventions pour accélérer la RSE dans les PME ETI

Découvrez le webinaire “PME – ETI : les subventions RSE pour accélérer la performance durable”.

Structurer sa démarche RSE est devenu un levier clé pour la performance globale et la résilience de l’entreprise, de plus en plus challenger par ses parties prenantes sur les sujets de durabilité.

Mais comment passer à l’action lorsqu’on manque de temps, de méthode… ou de budget ?

Un webinaire sur les aides et subventions RSE pour les PME – ETI

Durant une heure, l’équipe de Goodwil-management vous présente plusieurs dispositifs proposés par Bpifrance ou l’ADEME pour financer la transition écologique des entreprises. Pour chaque dispositif, François Pohier, Responsable Conseil de Bpifrance, détaille les modalités pour chaque dispositif.

Lors de ce webinaire, vous découvrirez :

- Les grands enjeux de la performance durable pour les PME et ETI

- Les 8 accompagnements RSE (bilan carbone, matrice de double matérialité, stratégie RSE, etc.)

- Les modalités de financement possibles, selon vos besoins et votre maturité

🎤 Ce webinaire s’adresse aux dirigeant·es, responsables RSE, RH ou QHSE et à toute entreprise souhaitant structurer ou accélérer sa démarche.

Au programme

Au cours de ce webinaire, les experts de Goodwill-management ont exploré 8 accompagnements RSE finançables par Bpifrance ou l’ADEME pour :

- construire votre feuille de route RSE,

- prioriser vos enjeux de durabilité avec une analyse de double matérialité,

- donner du sens à votre modèle d’affaire en devenant entreprise à mission,

- mesurer votre empreinte carbone,

- construire une trajectoire bas carbone alignée avec l’Accord de Paris,

- réduire l’impact environnemental de votre produit ou service sur l’ensemble du cycle de vie,

- préparer votre entreprise aux aléas climatiques,

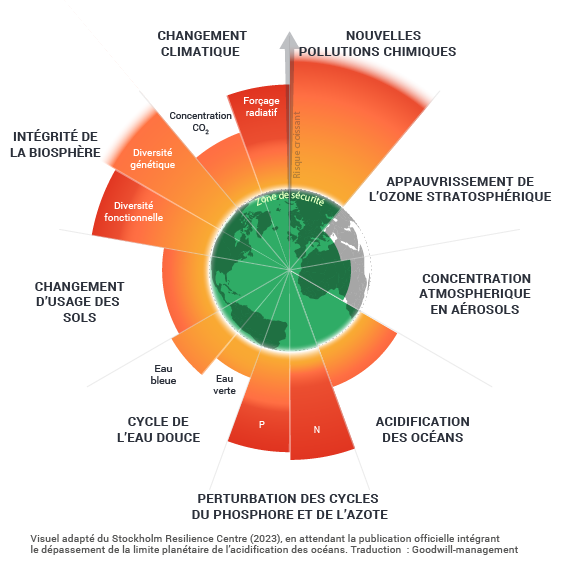

- faire entrer votre modèle d’affaires dans les limites planétaires en mettant en place une triple comptabilité.

Les intervenants

Wadie El Awad

Directeur – bureau de Nantes

Goodwill-management

Amélie Poncin

Manager RSE

Goodwill-management

François Pohier

Responsable Conseil

Bpifrance

Pour aller plus loin