Eloïse Morales

Cheffe de projet

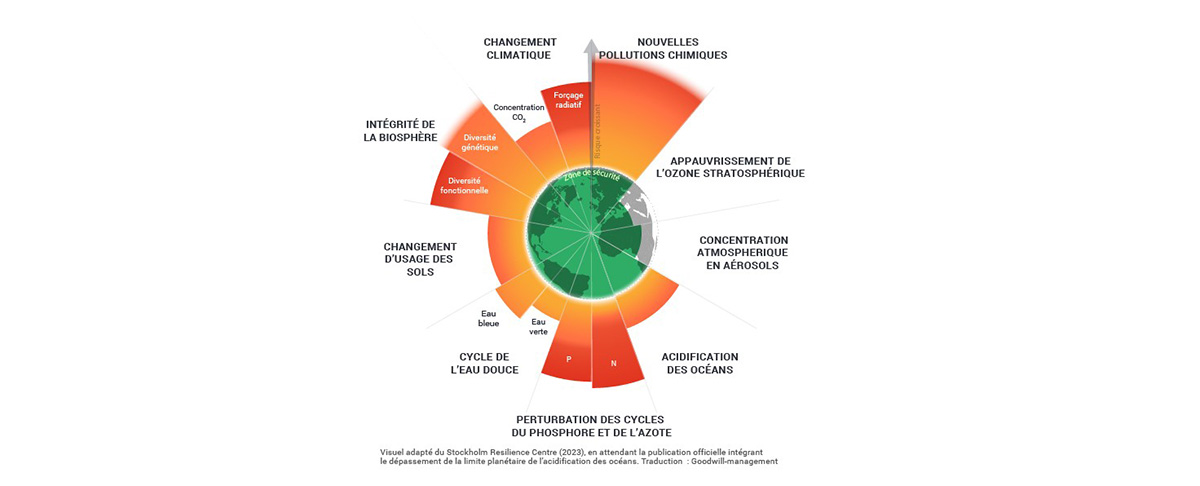

Nos sociétés et modes de vie exercent des pressions sur le système Terre. Selon les scientifiques, nous sommes d’ailleurs entrés dans une nouvelle ère géologique, l’Anthropocène. Cette nouvelle ère est marquée par les sociétés humaines, qui représentent une force géologique surpassant mêmes les forces géologiques naturelles. Le concept des limites planétaires permet de mieux comprendre les bouleversements en cours (changement climatique, effondrement de la biodiversité, etc.). Les limites planétaires, au nombre de 9, décrivent les grands processus qui permettent au système Terre de se réguler et de rester stable.

Ces limites définissent les seuils que l’Humanité ne doit pas dépasser pour maintenir les bonnes conditions dans lesquelles la vie s’est développée sur Terre. Elles sont intrinsèquement liées : le basculement d’un système géophysique peut provoquer des emballements sur d’autres.

Malgré tous les efforts réalisés en matière de transition écologique, les chercheurs tirent la sonnette d’alarme : 7 des 9 limites planétaires ont été franchies !

Qu’est-ce qu’une limite planétaire ? Quelles sont les limites planétaires identifiées aujourd’hui ? Combien de limites avons-nous déjà atteintes ? Cet article vous décrit comment les acteurs économiques peuvent se saisir du concept des limites planétaires pour devenir plus soutenable.

En 2009, 28 chercheurs du Stockholm Resilience Centre en Suède, sous la direction de Johan Rockström, définissent le concept de limites planétaires. Ce cadre identifie les processus nécessaires pour maintenir les conditions favorables à la vie sur Terre et définissent des variables de contrôles.

Comme le précise Wolfgang Cramer, chercheur à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (IMBE) et co-auteur du 6ème rapport du GIEC :

« Les limites planétaires ne sont pas des points de bascule. »

Les seuils définis correspondent en réalité à une zone d’incertitude, au-delà desquels il n’est plus possible de prévoir les conséquences de nos actes et l’évolution de la planète Terre.

En 2025, 7 des 9 limites planétaires ont été dépassées.

Il est donc essentiel d’agir pour réduire drastiquement les impacts négatifs de nos activités sur les écosystèmes et l’environnement, sous peine de voir le système s’emballer et la stabilité nécessaire au développement de nos sociétés disparaître.

Le saviez-vous ?

Selon certains experts, l’expression de ” frontières planétaires ” est préférable à “ limites planétaires ” car elle est plus proche de l’expression utilisée en anglais ” planetary boundaries “. Cela s’explique notamment car une frontière peut être franchie, contrairement à une limite. Dans cet article, nous utiliserons les deux termes.

Le changement climatique est sans doute la limite planétaire la plus connue du grand public.

Depuis 1988, le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) fait la synthèse de l’état des connaissances scientifiques sur le sujet. Le constat est sans appel. Le changement climatique est causé par les activités humaines. Selon le rapport du Haut Conseil pour le Climat publié en 2025, l’année 2024 est la plus chaude enregistrée. Il s’agit de la première année dépassant les 1,5 °C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle 1850-1900.

Le changement climatique est qualifié de limite ” principale “. Ceci signifie que, du fait de son ampleur, son dépassement amènerait la Terre dans un état nouveau. Il s’agit d’une bascule qui peut déjà être observée aujourd’hui : sécheresses, inondations, tempêtes, fortes chaleurs…

Autre limite majeure, celle de la biodiversité peut aussi faire basculer notre planète. Or, les scientifiques nous alertent de façon de plus en plus pressante. Nous vivons aujourd’hui la sixième extinction de masse. Principalement causé par les activités humaines, l’effondrement actuel de la biodiversité s’explique par le changement d’usage des terres et des mers, la surexploitation des ressources naturelles, le changement climatique ou encore la pollution.

Quelques chiffres pour mesurer l’ampleur du phénomène :

Ces évolutions sont très inquiétantes : nos sociétés sont dépendantes de la biodiversité et de ce qu’elle nous apporte (approvisionnement en eau et matières premières, pollinisation, régulation du climat et du cycle de l’eau…).

40 %

de l’économie mondiale repose sur des services rendus par la nature dont une grande partie est menacée par l’érosion de la biodiversité, selon le CDC Biodiversité

Le seuil de l’érosion de la biodiversité se mesure à partir de 2 variables :

Le changement d’utilisation des sols découle de toutes les activités humaines : urbanisation, culture et intensification des modes de culture, aménagement des espaces naturels pour le tourisme. Parmi ces facteurs de pression, le plus important reste l’agriculture, qui contribue fortement à la déforestation via l’expansion et l’intensification des surfaces de culture.

Les changements d’utilisation des sols ont de lourdes conséquences sur l’environnement : dégradation de la biodiversité et des services écosystémiques, érosion des sols, risque d’inondations et coulées d’eau boueuse, augmentation des émissions de gaz à effet de serre, déstockage de carbone…

Pour la question du changement d’utilisation des sols, la variable de contrôle est l’érosion de la couverture forestière. Le seuil est fixé à 75 % de la couverture forestière conservée par rapport à 1700.

Considérés par les scientifiques comme des enjeux prioritaires, l’azote et le phosphore sont des éléments essentiels à la vie. L’azote et le phosphore sont des nutriments indispensables à la croissance des végétaux. Or, nos pratiques agricoles et notamment l’utilisation excessive de fertilisants chimiques perturbent les cycles biochimiques dans les sols et l’eau.

Pour l’azote, l’enjeu est d’empêcher un rejet excessif d’azote réactif dans l’eau et les milieux naturels aquatiques afin d’éviter leur eutrophisation. L’eutrophisation est un phénomène de prolifération de certaines espèces végétales dans les milieux aquatiques qui réduisent la disponibilité de l’oxygène pour les autres espèces.

Le seuil est établi à partir du niveau dea fixation de diazote par l’industrie et l’agriculture. Le seuil à ne pas dépasser pour l’azote est fixé à 62 téragrammes par an (Tg N/an).

Pour le phosphore, l’enjeu est d’éviter un épisode de forte réduction d’oxygène dans les océans. Au niveau mondial (asphyxie des océans), le seuil est estimé à 11 téragrammes par an (Tg P/an) de phosphore rejeté dans l’eau (il ne doit pas être plus de dix fois supérieur au rejet naturel).

Disponible en faible quantité et inégalement répartie sur la planète, l’eau douce est une ressource naturelle indispensable à la vie. Au cours du 20e siècle, les prélèvements d’eau dans le monde ont augmenté deux fois plus vite que la taille de la population.

Les principales sources de perturbation du cycle de l’eau sont l’agriculture intensive, l’urbanisation, l’industrialisation, la déforestation et le changement climatique.

Pour cette limite, on distingue en réalité deux niveaux :

Le volume maximal d’eau douce prélevé dans les eaux de surface et les eaux souterraines renouvelables est fixé à 4 000 km3 par an.

Nos activités causent le relargage de nombreuses substances potentiellement dangereuses dans l’environnement et pour la santé : plastiques, pesticides, peintures, antibiotiques, médicaments, métaux lourds, composés radioactifs, perturbateurs endocriniens… Cette limite planétaire est également définie sous l’intitulé “ pollutions chimiques “.

Avec l’industrialisation, la révolution agricole ou encore la consommation de masse, la production de produits chimiques a été multipliée par 50 depuis le début des années 1950. Elle devrait même encore tripler d’ici 2050.

Les plastiques, par exemple, sont constitués de différents polymères et peuvent contenir jusqu’à 10 000 substances chimiques.

Il n’existe pas aujourd’hui d’indicateurs pour mesurer cette limite.

L’ozone stratosphérique désigne la couche de l’atmosphère comprise entre 20 et 50 km d’altitude. En filtrant une grande partie des rayonnements ultraviolets (UV) solaires, cette couche protège les êtres vivants. En effet, une surexposition aux UV peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine et également sur les végétaux.

Pour garantir l’intégrité de la couche d’ozone, 197 pays ont signé en 1987 le Protocole de Montréal. Réel succès, cette action a permis de réduire les émissions mondiales de ces produits de plus de 80 % et la quasi-totalité des produits chimiques contrôlés par le Protocole ont été éliminés. La couche d’ozone s’est ainsi rétablie à un rythme de 1 à 3 % par décennie depuis l’an 2000.

Le seuil de concentration en ozone (O3) doit être inférieur à 5 % par rapport à l’ère préindustrielle.

L’acidification des océans constitue un défi majeur, à la fois pour la biodiversité marine et pour la capacité des océans à continuer de fonctionner comme le premier puits de carbone de la planète. Certaines des espèces vivant actuellement dans nos océans ne peuvent se développer et survivre qu’à un certain niveau de PH.

Or, la captation des émissions de CO2 par les océans modifie leur niveau de PH : plus les émissions augmentent, plus les océans s’acidifient ! Si le pH est trop bas, certains phytoplanctons ne parviennent plus à se développer alors qu’ils sont à la base de la chaîne alimentaire sous-marine et contribuent à la production d’oxygène.

Pour calculer le seuil de l’acidification des océans on mesure le degré de saturation de l’eau de mer de surface en aragonite, qui ne doit pas dépasser 80 % de la valeur préindustrielle.

Les aérosols désignent des particules fines en suspension dans l’air. La grande majorité d’entre elles sont d’origine naturelle (éruptions volcaniques, tempêtes de sable, etc.) mais elles peuvent également résulter des activités humaines (aérosols primaires) ou de transformations physico-chimiques dans l’atmosphère (aérosols secondaires).

Du fait de leur taille, les aérosols peuvent pénétrer l’appareil respiratoire et avoir des effets négatifs pour la santé humaine.

Pour appréhender cette limite planétaire, on mesure la concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale. Cependant, à cause de la complexité des aérosols, les scientifiques n’ont pas réussi à déterminer un seuil global.

Les limites planétaires peuvent paraître abstraites ou loin de nous. Mais elles correspondent à une boussole qui nous permet d’évaluer dans quelle direction nous poussons, involontairement, notre système planétaire.

Dépasser une limite planétaire, c’est entrer dans une zone d’incertitude : les scientifiques ont identifié ces neufs phénomènes géophysiques comme ceux étant garants de la stabilité du système Terre, de l’interaction sols, eau, atmosphère et donc de la vie. Franchir ces points de bascule nous fait prendre le risque d’entrer dans un nouvel état de bouleversements, puis un nouvel état d’équilibre à terme, qui a des chances de ne plus permettre notre survie.

De plus, les limites planétaires sont toutes interdépendantes entre elles : il existe de nombreuses boucles de rétroactions entre ces différents processus de régulation. La proximité très forte entre biodiversité et changement climatique n’est plus à démontrer : nos forêts et océans jouent des rôles de puits de carbone naturels que le changement climatique menace. À l’inverse, le changement climatique est lui-même l’une des causes principales de l’effondrement de la biodiversité.

Dépasser les limites planétaires nous expose collectivement à l’échelle individuelle, mais aussi des organisations (États, entreprises, etc.) à des risques systémiques très importants : baisse de la résilience, mise en danger des chaînes d’approvisionnement, des chaînes alimentaires, perturbation des équilibres naturels et géopolitiques, destruction des services écosystémiques qui sous-tendent les modèles économiques (fourniture de ressources, accès aux zones naturelles préservées pour le secteur du tourisme, etc.).

Le concept de limites planétaires est tout d’abord un concept à destination des scientifiques. L’objectif est de comprendre le système Terre dans sa globalité, ce qui conditionne son équilibre et de suivre son évolution dans le temps. Au-delà de son usage académique, ce cadre constitue également un référentiel pour repenser l’impact des entreprises et orienter les actions vers une réduction effective de leurs pressions sur l’environnement. En adoptant une approche globale et systémique, il permet d’éviter les biais fréquents des stratégies de durabilité trop ciblées, comme le « tunnel carbone », qui consiste à se concentrer uniquement sur les émissions de gaz à effet de serre en négligeant les autres dimensions, telles que la biodiversité, les ressources naturelles ou les enjeux sociaux.

De plus en plus d’entreprises choisissent de se tourner vers ce concept pour orienter leur prise de décision. Limites planétaires et théorie du Donut deviennent des outils d’arbitrage au même titre que les émissions de gaz à effet de serre ou l’épuisement des ressources. Si les limites planétaires ne peuvent pas être mobilisées directement, plusieurs méthodologies à destination des entreprises tentent d’intégrer le concept. En effet, le cadre de réflexion posé par les limites planétaires est global : il se pense à l’échelle de la planète et comprend à la fois les individus, les États et les entreprises.

Chez Goodwill-management, nous avons notamment développé une méthodologie de triple comptabilité, T3K, qui a pour objectif de placer les impacts des entreprises par rapport aux limites planétaires. Cette approche définit un quota pour chacune des limites développées par le Stockholm Resilience Centre et permet à chaque entreprise de positionner ses pratiques par rapport aux équilibres à respecter.

D’autres outils, peuvent aussi permettre d’aborder les enjeux des limites planétaires, de façon plus oblique. L’analyse de cycle de vie (ACV), par exemple, est un outil de mesure d’impact multicritère permettant de mesurer l’impact environnemental d’un produit, en prenant en compte une multiplicité de critères. Plusieurs travaux en cours se questionnent notamment sur l’intégration des limites planétaires dans les ACV.

Selon une récente étude réalisée par Kerlotec, Goodwill-management et l’Agence LUCIE, les entreprises françaises dépassent de 3 fois leur quota de limites planétaires. Le constat est criant : nous mettons notre planète et l’équilibre de nos écosystèmes en danger. Il est urgent de changer les indicateurs de prise de décision en entreprise, pour y intégrer les limites planétaires et rendre nos sociétés plus résilientes.

Si de nombreuses limites ont été dépassées, il est encore temps d’agir ! Chez Goodwill-management, nous avons développé des accompagnements et des méthodes pour aider les entreprises à intégrer ces enjeux dans leur stratégie. Grâce à la triple comptabilité, nous évaluons la performance économique, sociale et environnementale de votre entreprise. Nos experts interviennent également sur l’ensemble des enjeux de durabilité : politique d’achats responsables, stratégie climat, analyse de cycle de vie, empreinte biodiversité… autant de leviers pour vous rapprocher de votre quota dans les limites planétaires.

Envie d’en discuter ? Contactez-nous pour échanger sur vos besoins.

Aller plus loin