Diag Ecoconception : améliorez l’impact environnemental de vos produits

Vous souhaitez évaluer les impacts environnementaux de vos produits, services ou procédés ? Réaliser une ACV (Analyse de Cycle de Vie) ? Identifier les leviers pour écoconcevoir vos produits ? Communiquer sans greenwashing sur l’impact de vos produits ? Vous avez moins de 250 collaborateurs ?

L’ADEME et Bpifrance lancent le « Diagnostic Ecoconception » qui a pour objectif de :

- Evaluer les impacts environnementaux (émissions de GES, utilisation de ressources non renouvelables, émissions de particules fines, etc.) d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie ;

- Amorcer une démarche d’écoconception en identifiant les actions à mettre en place pour améliorer la performance environnementale de vos produits.

En réalisant votre ACV grâce au Diag Ecoconception, l’ADEME prend en charge jusqu’à 70 % de l’accompagnement en 2024.

Pourquoi réaliser une Analyse du Cycle de Vie (ACV) ?

L’analyse du cycle de vie permet une étude approfondie de l’impact environnemental de vos produits, services ou procédés. L’ACV est un bon outil pour identifier les leviers pour améliorer concrètement la performance environnementale des produits.

Allant plus loin que le bilan de gaz à effet de serre, l’ACV fournit une analyse multi-critère des impacts environnementaux de votre produit sur les ressources, la biodiversité ou encore la santé humaine.

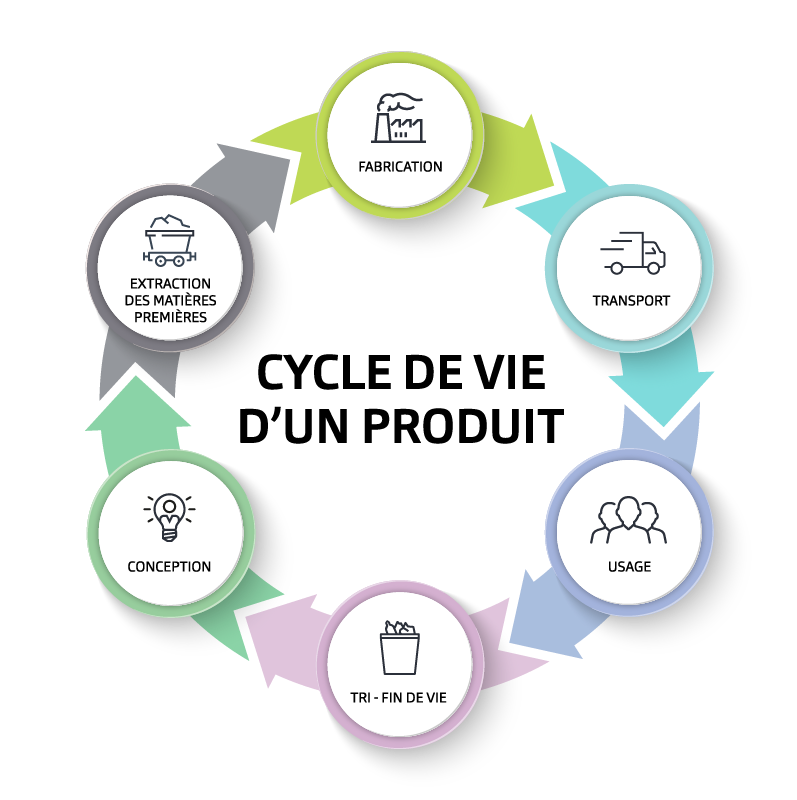

De plus, l’ACV permet de guider les choix de conception en évaluant les principaux impacts environnementaux de vos produits sur l’ensemble de leur cycle de vie, de l’extraction des matières premières à leur fin de vie.

Le Diagnostic Ecoconception, qu’est-ce que c’est ?

Une initiative portée par l’ADEME et Bpifrance

Le Diagnostic Ecoconception permet d’amorcer une démarche d’écoconception dans votre entreprise sur le produit, service ou procédé de votre choix. L’objectif principal du Diag Ecoconception est d’identifier les foyers d’impacts et de les réduire par des choix de conception concrets. Il est subventionné par l’ADEME et piloté par Bpifrance.

Le Diagnostic Ecoconception vous permet de :

- Mesurer de façon quantitative les impacts environnementaux d’un produit ou service, s’il est inclus dans le périmètre du dispositif. Des experts référencés par Bpifrance mobilisent leur savoir faire et outils pour mesurer les impacts du produit sur l’ensemble de son cycle de vie (émissions de gaz à effet de serre, consommation d’eau, l’extraction de ressources minières et biologiques, etc.) ;

- Former vos équipes aux bases de la mesure d’impact environnemental et de l’analyse en cycle de vie à travers des actions de sensibilisation et des ateliers proposés tout au long de l’accompagnement ;

- Identifier des pistes d’éco-conception pertinentes pour votre produit en maîtrisant les risques de transfert de pollution et qualifier les premiers leviers d’action (bénéfices environnementaux attendus, niveau de difficulté, freins potentiels, etc.).

Pourquoi choisir le Diag Ecoconception ?

Réaliser une ACV est la première étape pour construire une démarche d’éco-conception de vos produits et services. Choisir le Diagnostic Ecoconception permet à votre entreprise de :

- Réaliser une analyse complète et multicritères de votre produit ou service à un tarif réduit ;

- Connaître les leviers à activer pour améliorer la performance environnementale de vos produits ;

- Anticiper la réglementation ;

- Impliquer l’ensemble de vos équipes (Achats, R&D, conception, direction, etc.) autour d’un projet concret et mobilisateur ;

- Sensibiliser et faire monter en compétences vos collaborateurs afin qu’ils deviennent des acteurs de la transition écologique de votre entreprise ;

- Améliorer l’image de votre entreprise auprès de vos fournisseurs, partenaires, et du grand public et communiquer sans greenwashing sur l’avantage écologique de votre produit. Dans certains cas, une revue critique peut être nécessaire en amont de la communication des résultats, ceci sera pris en compte lors du cadrage de la mission par les experts.

Mon entreprise est-elle éligible au dispositif ?

Pour pouvoir bénéficier du Diagnostic Ecoconception et faire financer une partie de votre démarche d’écoconception, votre entreprise doit valider les critères suivants :

- Avoir moins de 250 collaborateurs ;

- Réaliser moins de 50 M€ de CA ou moins de 43 M€ de bilan total ;

- Être à jour de vos dettes fiscales et sociales et ne pas être une « entreprise en difficulté » au sens de la définition européenne ;

- Respecter la politique de lutte contre la fraude, le blanchissement d’argent et le terrorisme ;

- Avoir plus d’un an d’exercice.

Quelle est la durée de l’accompagnement ?

Le dispositif comprend 18 jours d’accompagnement réalisé par les experts et les expertes en analyse de cycle de vie référencés par Bpifrance. Généralement, l’accompagnement se déroule sur une période de 6 à 8 mois.

Combien ça coûte ?

Le budget nécessaire à la mise en œuvre du Diag Ecoconception est de 18 000€ HT.

Ce dispositif est subventionné par l’ADEME :

- Pour les entreprise de moins de 50 collaborateurs, vous bénéficiez d’une prise en charge à 70 % avec un reste à charge de 5 400€ HT ;

- Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 249 salariés, vous bénéficiez d’une prise en charge de 60 % avec un reste à charge de 7 200€ HT.

Quelles sont les étapes du Diag Ecoconception ?

Étape 1 : Postuler au dispositif en ligne

Dans un premier temps, vous devez rassembler les documents nécessaires à l’inscription :

- Attestation Aide de l’Etat

- Document d’identité du dirigeant et/ou du représentant légal en cours de validité

- K-bis de moins de 3 mois

- Statuts à jour de la société (datée et signée)

- Liasse fiscale de l’année précédente

Vous pouvez ensuite créer votre compte !

Étape 2 : Cadrer et organiser le projet

Une fois le dossier validé, l’expert organise une réunion de cadrage pour bien définir le périmètre de l’étude et le calendrier de l’accompagnement.

Étape 3 : Analyser le contexte et définir les objectifs

L’expert fixe les conditions opérationnelles de la démarche d’écoconception conjointement avec vos équipes, notamment les objectifs poursuivis, les impacts environnementaux et les produits couverts par l’étude.

Étape 4 : Mobiliser vos équipes dans la démarche

L’expert assure le transfert de compétences auprès de vos équipes pour garantir la pérennité de la démarche après l’accompagnement en formant vos équipes aux bases de la mesure d’impact environnemental et de l’éco-conception.

Ceci prend la forme d’un atelier, qui permet aussi d’affiner certains principes clés de l’étude comme l’unité fonctionnelle considérée pour l’analyse du cycle de vie.

Étape 5 : Collecter les données

L’expert vous accompagne dans la collecte des données nécessaires à la réalisation de votre ACV. Ces données permettent d’évaluer les flux physiques qui entrent dans le système défini pour l’étude.

En moyenne, la collecte de données nécessite 4 jours de travail du côté de votre entreprise et se déroule sur un mois ou deux mois.

Elles seront ensuite croisées avec des facteurs de caractérisation pour calculer les impacts environnementaux du système étudié.

Étape 6 : Evaluer les impacts environnementaux de vos produits et services

Une fois les données collectées, l’expert mesure les impacts environnementaux des produits ou services sélectionnés sur l’ensemble de leur cycle de vie :

- Extraction des matières premières

- Production des produits ou services

- Transport

- Utilisation des produits ou services

- Fin de vie des produits ou services

Étape 7 : Co-construire votre démarche d’éco-conception

Réaliser une analyse du cycle de vie de vos produits ou services vous permet d’identifier les principaux leviers pour réduire l’impact environnemental de vos produits ou services étudiés. Lors de cette étape, l’expert référencé par Bpifrance vous aide à identifier des pistes pertinentes pour amorcer votre démarche d’éco-conception.

Il vous aide notamment à :

- Identifier des actions à mettre en place pour réduire l’impact de votre produit ;

- Quantifier les bénéfices environnementaux attendus et anticiper les risques de transfert d’impact ;

- Approfondir votre plan d’action lors d’ateliers avec vos équipes.